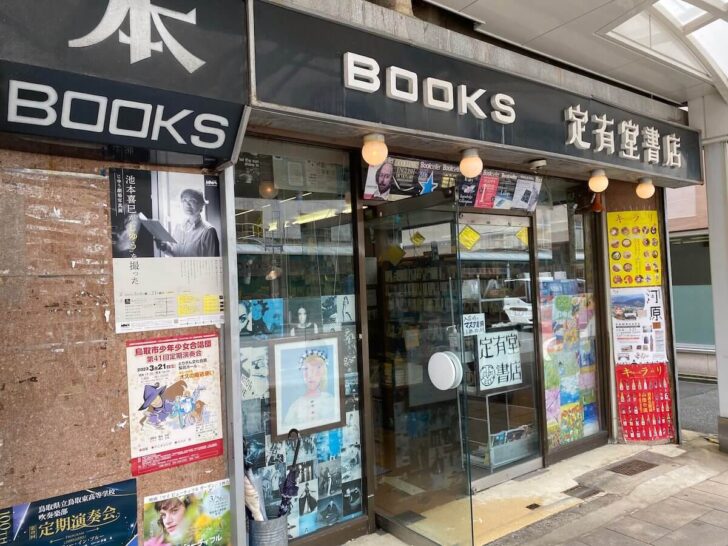

今回の鳥取行きの目的はあの #定有堂書店 に行く事だった。1か月前くらいに「閉店」の報せを受け「目に焼き付けておかねば」と思い、飛んで来たのだ🛩

「本屋には青空がある」

1996年の #本の学校 大山緑陰シンポジウムで、定有堂の店主 奈良敏行さんが放ったこの言葉に衝撃を受けた僕は翌年、東京・千駄木に #往来堂書店 を立ち上げた。店の名前、佇まい、棚の在り方、ジャンルの括り方、文脈棚の作り方など、往来堂の姿カタチの原点はこの定有堂だったのだ。

「安藤さん、お久しぶり」

20年ぶりの奈良さんの声。懐かしい。

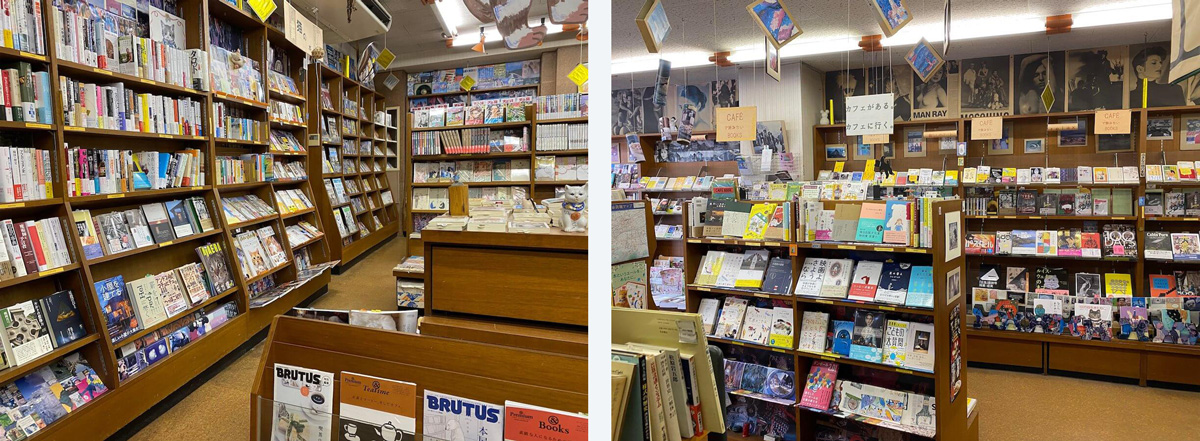

店の中も何も変わってなかった(並ぶ本は変わってた筈だが僕にはそう見えた)。

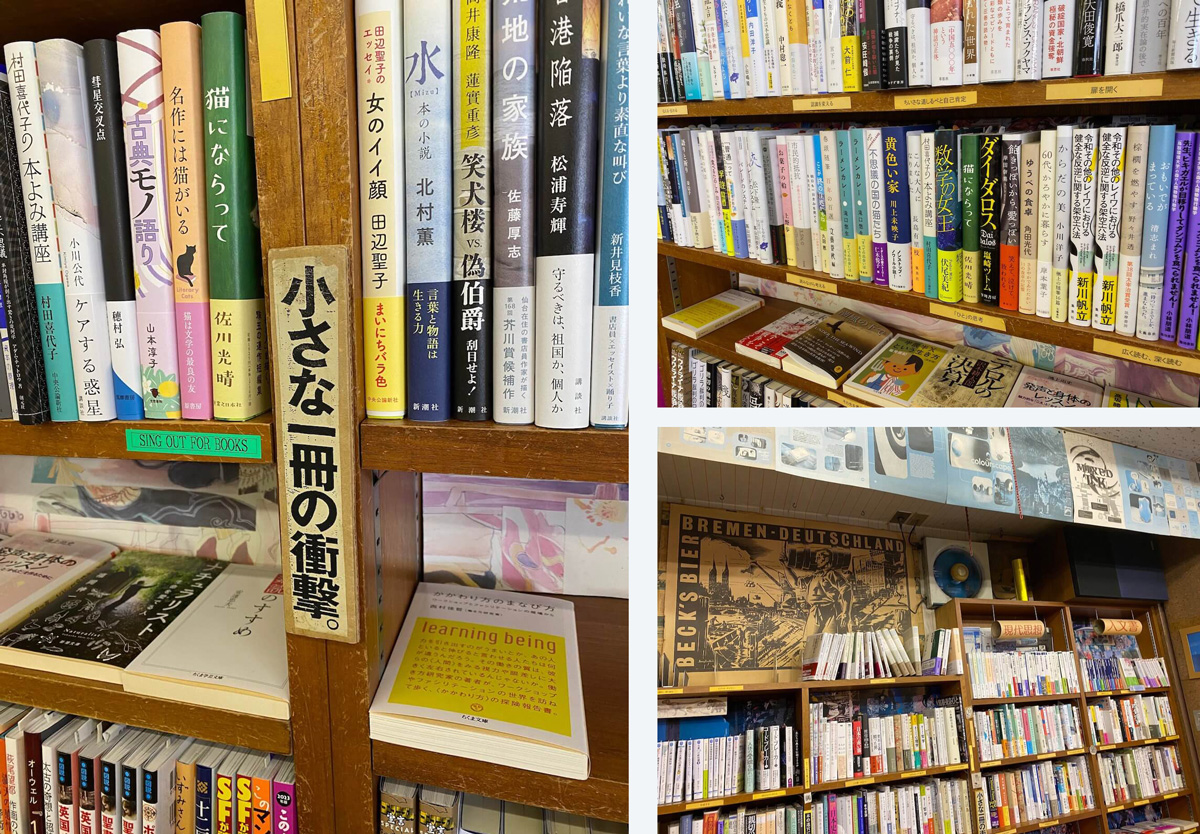

棚を隅々まで観ること1時間。「こんな本(世界)があったのか」。初めて知る本も多くやはり圧倒される。「小さな一冊の衝撃」。その並びから、その表紙、活字から、「もっと本を読んで考えようよ。世界を識ろうよ」というフィロソファー奈良さんの声が聴こえる気がした。

「一つの時代の終わりかな」

やはり閉店を知って福岡から駆けつけた、#ブックスキューブリック の大井 実さん(BSJ理事)としんみり話す。「20年ぶりの再訪だよ」と言う彼もまた、定有堂書店に青空をみて、キューブリックを立ち上げたのだ。

「正月にこんな文章を書いてたんだよね。あの頃はまだ閉店は決めてなかったんだけどね」

突然の訪問にも関わらず、笑いながら奈良さんが手渡してくれた定有堂のZINE『音信不通』(第79号)にはこんなくだりがあった。

「どこにも行き所を見い出せず本屋を仕事とする。本の世界と日常の世界はつながっているのだろうか。品揃えは日常の世界を反映しようと日々努力している。『淡雪』と『沫雪』というイメージの重なりを知ったとき、ふとそうではないのかも知れないと思いはじめた。(中略)

『どこかへ行かなければ・・』と歩みつづけるのだが、結局『蔦の細道図屏風』の世界だった。『淡雪』の日常を踏みしめること少なく、『沫雪』の世界に遊びつづけた四十二年だった。本屋が必ずしも『沫雪』の世界だというわけではないが、少なくともわたしにおいては、『どこかに行かなければ・・』という焦燥につり合った、日常とはひとつ違った『沫雪』であった。」2023.01.09

「なぜ店を閉めようと決めたのか」。ついぞ訊くことはなかったが、これを読んで何となくだが、分かった気がした。

「安藤さん、新しいNPOがんばってね」

「僕を本屋にしてくれて、ありがとうございました」

握手して、笑顔の奈良さんと別れた。

定有堂に近い川沿いの桜は、見事な満開だった。